NHK「美の壺(びのつぼ)」は普段使いの器から家具、着物、料理、建築に至るまで、衣食住、人の暮らしを彩ってきた美のアイテムを解説してくれる番組。紹介されたものは何?場所はどこ?出演は誰?どこで買える?と興味津々。

そんな気になる「美の壺・美術の鑑賞マニュアル」を詳しく調べてみました。最後に番組内の音楽もまとめてあります。

美の壺「スペシャル 国宝」

出演は俳優の 草刈正雄(くさかり まさお)さん、ナレーション(語り)は俳優の 木村多江(きむら たえ)さんです。

最新エピソード 美の壺 File 617「備前焼」 もどうぞ併せてご覧下さい。

NHK BS(BS101チャンネル)

初回放送:2024年4月20日(土)18:00~19:30

再放送 :2024年5月11日(土)00:10〜、2024年6月23日(日)09:30〜

BSプレミアム4K

初回放送:2024年4月6日(水)17:30~19:00

再放送 :2024年6月16日(日)13:00〜

Eテレ

再放送 :2024年7月19日(金)00:30〜、2024年8月3日(土)14:00〜

U-NEXT でNHKの動画配信サービス NHKオンデマンド を視聴可能。虎に翼・

らんまん・

なつぞら などの朝ドラや

光る君へ・

鎌倉殿の13人・

真田丸 などの大河ドラマ、

探偵ロマンス・

正直不動産 などの名作ドラマ、

ファミリーヒストリー「草刈正雄」を一気見できます。U-NEXTは初回31日間無料トライアル。

NHKオンデマンド は別料金ですが、もらえる600ポイントで購入できます。PR

美の壺 茶碗 はこちらをどうぞ!

美の壺 スペシャル 城 はこちらをどうぞ!

美の壺 2024年度(2024年4月〜2025年3月)バックナンバー はこちらをどうぞ!

美の壺 スペシャル 国宝 内容

世界に誇る日本の宝、国宝を大特集!

志野の名茶碗から日本の大地の歴史と陶工の技を見出し、聖なる刀剣から神々の不思議な物語を読み解く。

弘法大師空海ゆかりの巨大曼荼羅の修理に密着、文化財を守り伝える匠の技に迫る。

文化財を維持するための森や伝統の技を守り伝える職人たち…、国宝は過去から受け継ぎ、未来へ伝える壮大な文化のバトンリレー。

国宝という制度の裏側まで、あなたの知らない国宝の表裏を楽しむ90分。

プロローグ

蔵の中を片付けていたらおじいちゃんが集めていた骨董品がたくさん出てきました。

この中にお宝が混じっているかも。国宝とか?国宝ってどうしたらなれるんでしょうね?

美の壺 一、風土:陶芸は風土と技の結晶

ひとつめのツボは 風土:陶芸は風土と技の結晶。

国宝・曜変天目茶碗 / 世界に3つしかない茶碗

世界にたった3つしかない輝く器、国宝・曜変天目茶碗(ようへんてんもくちゃわん)。美の壺 File 578「茶碗」でも紹介されました。

曜変天目茶碗 はろくろでひかれた端正な黒い器に宇宙を秘めています。漆黒の茶碗に 班紋(はんもん)が浮かび、その周囲をオーロラのような 光彩(こうさい)がきらめきます。その青く輝く不思議な模様は窯の炎と釉薬の偶然の出会いで生まれました。

中国の福建省・建窯(けんよう)という窯で作られ、室町時代の日本で評価が定まりました。

唐物として中国由来のものが尊ばれた時代、その象徴と言える国宝で、茶道具の最高峰。

作られたのは中国ですが、現在は中国には残っておらず、完全な姿で残るのは日本の3碗のみ。その3碗は全て国宝に指定されています。

1つ目は 静嘉堂文庫美術館(せいかどうぶんこ びじゅつかん)蔵。元は徳川将軍家所蔵し、家光は乳母の春日局に下賜したと伝わる茶碗。淀藩主稲葉家に代々伝わった後、1918年に三井財閥の小野哲郎へ、1934年に三菱財閥の岩崎小弥太の手に渡り、静嘉堂文庫所蔵となりました。1951年に国宝指定。

2つ目は 藤田美術館(ふじたびじゅつかん)蔵。徳川家康が所有し、水戸徳川家に伝えられました。

1918年に藤田財閥の藤田平太郎が入手したのちに藤田美術館所蔵。1953年に国宝指定。

3つ目は 大徳寺塔頭 龍光院(りょうこういん)蔵。1606年の創建時より伝えられています。1951年に国宝指定。常時非公開となっていますが、2019年に MIHO MUSEUM(ミホミュージアム)の企画展「大徳寺龍光院 国宝 曜変天目と破草鞋(はそうあい)」で展示されました。

| 名前 | 静嘉堂文庫美術館(せいかどうぶんこ びじゅつかん) |

| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館1F |

| 電話 | 050-5541-8600 |

| WEB | https://www.seikado.or.jp/ |

| 営業時間 | 火〜日:10:00〜17:00 |

| 定休日 | 月曜、年末年始 |

| 名前 | 藤田美術館(ふじたびじゅつかん) |

| 住所 | 大阪府大阪市都島区網島町10-32 |

| 電話 | 06-6351-0582 |

| WEB | https://fujita-museum.or.jp/ |

| 営業時間 | 10:00〜18:00 |

| 定休日 | 年末年始 |

| 名前 | 龍光院(りょうこういん) |

| 住所 | 京都府京都市北区紫野大徳寺町14 |

| 電話 | 075-491-0243 |

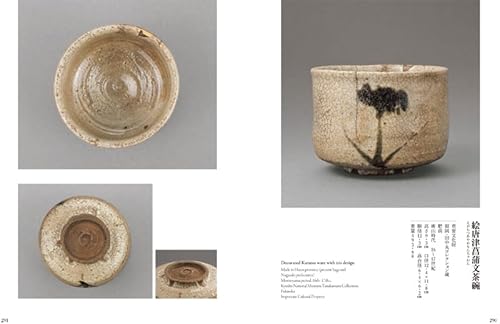

清水実さん / 三井記念美術館 / 国宝・志野茶碗 銘 卯花墻(うのはながき)【東京都 日本橋】

曜変天目(ようへんてんもく)に代表される唐物(からもの)を珍重していた室町時代。そして戦国の乱世を経た桃山時代に日本人の美意識に革命が起こりました。

その新しい美意識を代表する国宝、志野茶碗(しのちゃわん)銘 卯花墻(めい うのはながき)。東京・日本橋 の 三井記念美術館(みついきねんびじゅつかん)に所蔵されています。

解説してくれたのは学芸部長の 清水実(しみず みのる)さん。美の壺 File 592「橋」の回にも出演されました。

卯花墻(うのはながき)は端正な曜変天目とは反対のいびつな形と素朴な風合。

志野の特徴を表す緋色(ひいろ)の赤みがさす飲み口。形をあえて歪ませてあります。

器の底には釉薬をかけたときの作者の指の跡。

使っているうちに欠けたところを漆で繕ってあります。

桃山時代に天下人のもとで千利休のような大茶人が出てきて、わび茶が生まれ、完璧ではないところを個性として楽しむ日本独特の美意識が芽生えたのです。

桃山時代の美意識の革命を体現する卯花墻。日本人の手で日本の土で焼かれた最初の国宝の茶碗です。

| 名前 | 三井記念美術館(みついきねんびじゅつかん) |

| 住所 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 三井本館7階 |

| 電話 | 050-5541-8600 |

| WEB | https://www.mitsui-museum.jp/ |

| 営業時間 | 火〜日:10:00~17:00 |

| 定休日 | 月曜 |

安藤工さん / 仙太郎窯 陶芸家 / 現代の志野焼【岐阜県 多治見市】

卯花墻(うのはながき)の故郷、岐阜県の東濃(とうのう)地方は今も焼き物の大きな産地。

岐阜県多治見市 で活躍する 仙太郎窯(せんたろうがま)陶芸家の 安藤工(あんどう たくみ)さんは 志野焼(しのやき)の作家。

志野に使う粘土はお灸のもぐさに似てることから もぐさ土(もぐさつち)と呼ばれ、ざらざらした質感が特徴です。

もぐさ土のある成分が焼成時に発色して志野特有の 緋色(ひいろ)を生み出す魔法のような土なのだとか。

もぐさ土が出す緋色を追求している安藤さんは、卯花墻と同じ志野の技法で現代的な作品を見出しています。

もぐさ土はこの土地ならではのもの。安藤さんは自分で掘り出しています。

山の灰色の層がもぐさ土。今から300万年前にこの一帯が巨大な湖だった時に堆積した泥からできた粘土です。

堆積した泥はそれよりも遥か前の火山活動でできた岩が噴火し、湖に流れ込んだもの。

国宝・卯花墻を作った荒い土には日本の大地の長い歴史が秘められていました。

もぐさ土は貴重なもので、我々作家にとっては宝物だという安藤さん。

桃山時代の方もこの地域でこの土で作陶していたと思うと、感慨深いと語っていました。

安藤さんの窯も桃山時代のものを現代に再現した 穴窯(あながま)です。

当時と同じように薪をくべ窯を炊くこと1週間。燃料は火力の高いアカマツを使います。

窯の中でもぐさ土と長石にある奇跡が起こります。窯の中でゆっくり冷める時に志野の緋色が発色するのです。

穴窯は半地下なので、ゆっくりと温度が下がり冷めて行きます。その間に志野の緋色が育ちます。

国宝・志野茶碗(しのちゃわん)銘 卯花墻(めい うのはながき)は日本の大地の歴史と窯の中の奇跡を生み出す技。

この国ならではの国宝です。

| 名前 | 仙太郎窯(せんたろうがま) |

| 住所 | 岐阜県多治見市市之倉10丁目98 |

| 電話 | 0572-22-3750 |

| WEB | http://www.sentarogama.jp/ |

| 営業時間 | 10:00~17:00 |

| 定休日 | 日曜・祝日 |

加藤桂子さん / 荒川豊蔵資料館 / 荒川豊蔵の志野焼【岐阜県 可児市】

卯花墻(うのはながき)に代表される 志野(しの)の茶碗は桃山時代に盛んに作られました。しかし江戸時代になると新たには作られなくなり、その技法は忘れられていました。

幻となった志野の技法を蘇らせたのは人間国宝で昭和を代表する陶芸家・荒川豊蔵(あらかわ とよぞう)。

岐阜県可児市 にあった荒川の住居兼アトリエは現在 荒川豊蔵資料館(あらかわとよぞう しりょうかん)となっています。解説してくれたのは学芸員の 加藤桂子(かとう けいこ)さん。

昭和5年(1930年)、荒川は可児市久々利の大萱の古窯跡を調査していたところ桃山時代の志野筍絵の陶片を発見。それまでは瀬戸で焼かれたものとされていた志野の産地が判明したのです。

荒川は様々な志野の陶片を手がかりに、どんな粘土を使い、どんな釉薬で、どう焼くのかを試行錯誤し、志野の技を蘇らせたのです。

もぐさ土で器を作り、釉薬は白い長石(ちょうせき)だけ

荒川豊蔵が半生をかけて復興した志野の技法は美濃の作家に受け継がれています。

| 名前 | 荒川豊蔵資料館(あらかわとよぞう しりょうかん) |

| 住所 | 岐阜県可児市久々利柿下 久々利352 |

| 電話 | 0574-64-1461 |

| WEB | https://www.city.kani.lg.jp/10095.htm |

| 営業時間 | 火〜日:9:30〜16:00 |

| 定休日 | 月曜 |

美の壺 二、祈り:刀剣の美に祈りを込めて

ふたつめのツボは 祈り:刀剣の美に祈りを込めて。

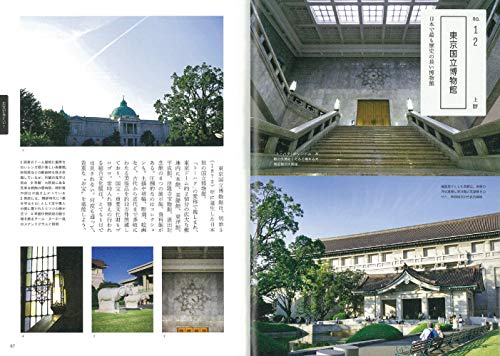

東京国立博物館 / 国宝・太刀 銘三条 名物 三日月宗近【東京都 上野】

東京国立博物館(とうきょうこくりつはくぶつかん)は全国最多89件もの国宝を所蔵。

とわけ刀剣は19振りと多くの国宝を所蔵しています。

その代表が平安時代後期日本刀のスタイルが定まった頃に作られた国宝「太刀 銘三条 名物 三日月宗近(たち めいさんじょう めいぶつ みかづきむねちか)」。その美しさから天下五剣に挙げられる名刀です。

大きな反り、細身でシャープな刀身。日本刀は生まれた時から既に美を備えていました。

刀身に浮かぶ三日月模様の 刀文(はもん)。この切れ味を増すために焼き入れた刀文が名前の由来になっています。

美の壺 File 574「月」の回では三日月模様の刀文を再現する試みが紹介されていました。

| 名前 | 東京国立博物館(とうきょうこくりつはくぶつかん) |

| 住所 | 東京都台東区上野公園13-9 |

| 電話 | 050-5541-8600 |

| WEB | https://www.tnm.jp/ |

| 営業時間 | 火水木日:9:30~17:00、金土:9:30~19:00 |

| 定休日 | 月曜、年末年始 |

東京国立博物館 / 国宝・群鳥文兵庫鎖太刀【東京都 上野】

東京国立博物館(とうきょうこくりつはくぶつかん)に所蔵されている国宝「群鳥文兵庫鎖太刀 刀身銘 一(ぐんちょうもんひょうごぐさりのたち とうしんめいいち)」は刀本体とそれを収める拵え(こしらえ)が共に伝わっている稀有な刀剣です。

拵え全体に 群れ飛ぶ鳥 がデザインされています。

鍔(つば)には見事な透かし彫り。鞘(さや)全体に金粉を蒔き鳥の蒔絵。銀で作られた 鎖(くさり)。

鎌倉時代の工芸の集大成です。

刀身も唯一無二。大振りでがっしりとした姿。

手元には刃がつけられていない 生ぶ刃(うぶば)があります。この生ぶ刃(うぶば)は完成当初のままである証。

すなわちこの太刀は1度も使われたことがありません。その理由は神への捧げ物だったからでした。

高松慎至さん+奥村徹也さん / 三嶋大社 / 国宝・群鳥文兵庫鎖太刀【静岡県 三島市】

国宝・群鳥文兵庫鎖太刀(ぐんちょうもんひょうごぐさりのたち)は元は 静岡県三島市 にある 三嶋大社(三島大社 みしまたいしゃ)に伝えられてきました。

明治になって明治天皇に献納され、今は 東京国立博物館 の所蔵となっています。

三嶋大社は 美の壺 File 562「いざ鎌倉」の回で国宝 梅蒔絵手箱(うめまきえてばこ)が紹介されていました。

今回は権禰宜(ごんねぎ)高松慎至(たかまつ しんじ)さんと三嶋大社宝物館 学芸員 奥村徹也(おくむら てつや)さんが群鳥文兵庫鎖太刀の解説をしてくれました。

群鳥文兵庫鎖太刀の別名は 上杉太刀(うえすぎたち)。

室町時代、鎌倉を治めた関東管領(かんとうかんれい)の上杉氏が奉納したため、その名が付きました。

源頼朝の挙兵の地として、関東の武士たちに厚く崇拝された三嶋大社には多くの刀剣や武具が奉納されています。

輝く刀剣は神の加護や武運を祈る捧げ物でした。

明治になるまで行われていた三嶋大社の祭礼を明治31年に描いた絵巻「特殊神事絵巻」には群鳥文兵庫鎖太刀が乗る御神車が描かれていました。

4月と11月に行われる「二の酉の大祭(にのとりのたいさい)」という最も大きく重要なお祭りで、本殿での祭礼の後、群衆の中を御神車の行列が巡りました。

群鳥文兵庫鎖太刀はその御神車(ごしんしゃ)に乗り、まるで神様のように人々の崇拝を受けていました。

奉納された美しい刀剣は神のもとにあることで、神聖な存在となり、信仰の対象となっていったのです。

日本刀は単なる武器ではなく、深い精神性を宿している。

群鳥文兵庫鎖太刀の美しい刀身と拵え(こしらえ)はそれを物語っています。

| 名前 | 三嶋大社(三島大社 みしまたいしゃ) |

| 住所 | 静岡県三島市大宮町2-1-5 |

| 電話 | 055-975-0172 |

| WEB | http://www.mishimataisha.or.jp/ |

| 営業時間 | 月〜金:8:30~16:30、土日祝:8:30~17:00 宝物館:9:00~16:00) |

| 定休日 | なし |

美の壺 木村多江の国宝新体験

ナレーションの 木村多江(きむら たえ)さんもお出かけ。木村多江の国宝新体験・東京国立博物館。

藤田千織さん / 文化財活用センター / 東京国立博物館 体験型展示スペース 日本美術のとびら【東京都 上野】

木村多江さんが訪れたのは日本で最も多くの国宝を所蔵する 東京国立博物館(とうきょうこくりつはくぶつかん)。

最新の技術を生かした国宝の新しい体験ができる展示「体験型展示スペース 日本美術のとびら」へ。2021年夏から始まったこの企画展示。東京国立博物館 本館特別3室で数ヶ月ごとに展示替えをしながら開催されています。

解説してくれたのは文化財活用センターの 藤田千織(ふじた ちおり)さん。

展示室エントランスを入ってすぐにあるのは、日本美術の流れが一望できる デジタル年表。

時代を代表する作品を体験できます。

次は 国宝・孔雀明王像(くじゃくみょうおうぞう)の高精細画像。

平安時代末期の国宝・孔雀明王像は、華やかな色体と髪の毛ほどの細い金で表された 截金(きりかね)の装飾が魅力。

手を前にかざすと虫眼鏡で作品を見るかのように画像が拡大されます。手と連動して動くので、細かく見たい部分のディテールを楽しむことができます。

平安時代の 国宝・古今和歌集(こきんわかしゅう)の高精細画像。

手の動きに合わせてページをめくることができます。デジタルコンテンツだと裏側や他のページなどたくさんの視点で鑑賞できます。

木村多江さんはページごとに紙の装飾が違うことに驚いていました。

元は法隆寺にあり、聖徳太子の生涯を伝えてきた 国宝・聖徳太子絵伝(しょうとくたいしえでん)。横幅1.5mの大画面が10面ある超大作の高精細画像。手元のタブレットの操作で正面にある8Kの大画面でクローズアップで見ることができます。

1つの画面の中にいくつものシーンが描き込まれています。

大勢の声を太子が同時に聞き分けたという有名な場面も肉眼より大きくはっきりと見ることができます。

太子は空に浮くことができたと言われるエピソード。

描かれた太子の実寸はおよそ3cm。拡大してアップで見ると髪の毛の1本1本まで緻密に描かれています。

太子のお顔は可愛らしくてふくよか。にっこり微笑んでいます。

肉眼以上に細かな部分まで見られるデジタル画像。大人も子供も新しい発見がありそうです。

多江さんも大変楽しんでいた様子。国宝の新しい見方を体験しました。

| 名前 | 東京国立博物館(とうきょうこくりつはくぶつかん) |

| 住所 | 東京都台東区上野公園13-9 |

| 電話 | 050-5541-8600 |

| WEB | https://www.tnm.jp/ |

| 営業時間 | 火水木日:9:30~17:00、金土:9:30~19:00 |

| 定休日 | 月曜、年末年始 |

藤田千織さん / 文化財活用センター / 東京国立博物館 洛中洛外図屏風【東京都 上野】

東京国立博物館(とうきょうこくりつはくぶつかん)本館裏の庭園にあるお座敷へ。応挙館(おうきょかん)でしょうか。応挙館は通常は非公開。屏風もこちらでの公開展示はありません。

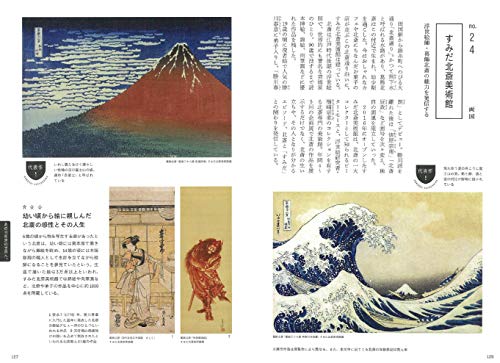

江戸初期の絵師・岩佐又兵衛(いわさ またべえ)が京都の賑わいを描いた国宝「洛中洛外図屏風(らくちゅうらくがいずびょうぶ)(舟木本)」。6曲1双の大作です。

その 高精細複製品 です。超高精細プリントのため、どれだけ近づいてもアラは見えません。

1615年の大坂夏の陣直前の京都の様子。そして約2500人もの様々な階層の人々が描かれ、当時の風俗がよくわかります。

踊り狂っている人もいれば、馬に乗っている人もいれば、花の枝を手に持って踊っている人も。日常的な風景が描かれています。

国宝に限らず文化財は1年間に展示できる日数が決まっていて、本物を常時展示することができません。

また、古い作品は強い光を当てると劣化が進んでしまうため薄暗いなかでの鑑賞になってしまいます。

複製であれば明るい中でじっくり見ることができるという利点があります。

屏風の立て方には本来決まりは無いのだそう。横一列に並べて展示されることが多いのですが、L字型に立てると、包まれて中に入っているパノラマ感。

本来屏風は調度品、インテリアなので生活の中で実際に道具として使われていたもの。

さらに照明を当時の蝋燭の光に近いものにすると、また見え方が変わります。

昼は日の光で、暗くなったら燭台の明かりなどで見るものだった日本の美。

木村多江さんも最新の技術で新たな見方を体験できた1日でした。

国宝「洛中洛外図屏風(らくちゅうらくがいずびょうぶ)(舟木本)」の 高精細複製品 は TNM & TOPPAN ミュージアムシアター(東洋館地下1F)で2024年4月17日から2024年7月15日まで展示されています。

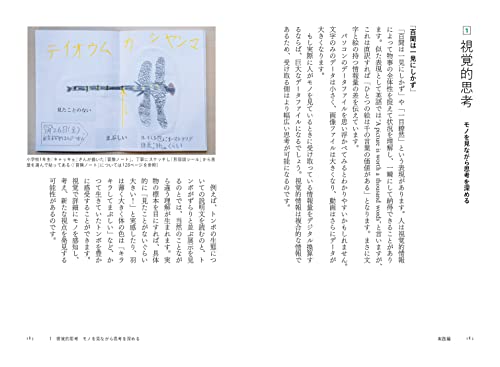

美の壺 三、研究:国宝の決め手は新たな知見

3つめのツボは 研究:国宝の決め手は新たな知見。

国宝指定の天守・5城

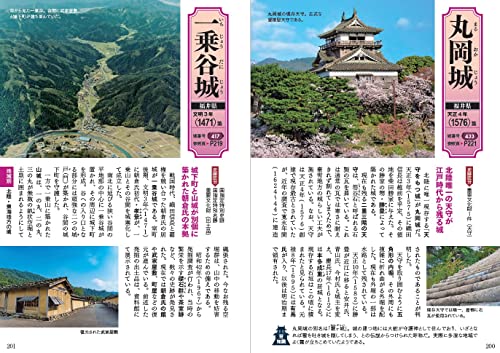

城下町のシンボルお城。1番目立つのが 天守閣(てんしゅかく)。現在国宝に指定される天守は全国で5カ所。

まずは世界遺産の 姫路城(ひめじじょう)。

高さはおよそ32m。圧倒的な規模を誇ります。

姫路城に次いで高さがあるのは、黒い姿が印象的な 松本城(まつもとじょう)

黒板は漆塗り。毎年地元の職人によって補修されています。

次に続くのが高さ22m余りの 松江城(まつえじょう)

残りの2城は高さ約21mの 彦根城(ひこねじょう)と高さ約19mの 犬山城(いぬやまじょう)です。

江戸時代から残る天守は全国で12。戦前の制度では全てが国宝とされていました。

しかし、戦後、文化財保護法ができたことで、かつての国宝は一旦すべて重要文化財に改められました。

その中から姫路、彦根、犬山、松本の4城だけが国宝に昇格。

その他は60年以上、重要文化財のままでした。

松江城天守が国宝に指定されたのは2015年5月とわりと最近のこと。

一体どのようにして国宝になったのでしょうか?そこには松江の人々の数々のドラマが秘められていました。

松江城 / 国宝化への道【島根県 松江市】

宍道湖(しんじこ)のほとりに開かれた街、松江(まつえ)。松江城 はここで400年超える時を刻み続けています。

明治の廃城例も戦災も超えて、松江城は石垣や堀など城郭の姿をよく留めています。

そして街のシンボル、国宝・松江城天守。

2階建ての大きな屋根の建物の上に物見櫓を乗せた望楼型(ぼうろうがた)という古い天守の形。威風堂々の姿です。

しかし戦後に重要文化財とされた松江城天守、国宝化は容易ではありませんでした。番組では当時国宝化のために尽力した方々の話を伺っていました。

松浦正敬さん / 元・松江市長 / 市民の悲願・松江城の国宝昇格

元松江市長の 松浦正敬(まつうら まさたか)さんは2000年の旧・松江市時代から6期松江市長を務めました。

現在は松江歴史館 館長を務めています。

戦前は国宝だったため重要文化財に格下げされてもお城の入口に「国宝 松江城」と書いたまま。国宝のお城と比べて「なぜあそこと比べて1等下にならなければならないのか」という市民の不満もありました。松江市民にとっては国宝になるのが大きな悲願だったそうです。

2007年、松江ができて400年を機に国宝昇格を目指す機運が高まりまり、「松江城を国宝にする市民の会」を結成。

2010年に12万を越す署名を集め、国宝など文化財を管轄する文化庁に乗り込み長官に陳情しました。

文化庁の文化財担当者は第一線の研究者。皆様の熱意はいただきましたが文化庁が認める新たな知見がない限り、国宝にはできないと言うのです。

ト部吉博さん / 元・松江城国宝化推進室 / 昭和解体修理の資料を発見

文化庁が認める新発見。その難題に向き合ったのが当時の市の松江城国宝化推進室の ト部吉博(うらべ よしひろ)さん。新発見を目指し、調査研究委員会を組織します。

委員長は建築の歴史の専門家・西和夫(にし かずお)さん。

2010年、天守の学術調査が始まりました。

調査の手がかりの1つが昭和41年に「仏教美術 60 特集・山陰の美術」に掲載された論文です。

戦前に松江城天守を調査した 城戸久(きど ひさし)博士によるもので、かつて見つけた 祈祷札(きとうふだ)が今は行方になっているというのです。

祈祷札には「慶長16年正月」と竣工式の日が書かれてあり天守完成の年を示す物的証拠。是が非でも見つけ出したい証拠資料です。

第1回の調査研究会で天守をくまなく回りましたが、祈祷札は見つかりませんでした。

次いで本丸の倉庫にある中身不明の大量の 段ボール箱 に注目。

この中でしまわれているのではないかと探しましたがここにも祈祷札はありません。

がっかりするト部さんに対し、西和夫さんは段ボール箱の中身を見てウキウキ。

段ボール箱の中には昭和25年から3年かけて行われた天守の修理の記録が入っていました。

すべての部材を解体し、痛んだところを取り替えたときの図面や資料が全て保管されていて、西和夫さんは「こんなに解体修理の時の資料が残っているお城は他にありません」と喜んでいました。

天守の内部構造が手によるようにわかり、建築家の専門家にとってはまさに宝の山。

調査研究委員会のメンバーは膨大な資料を読み込み、ついに松江城独自の構造を発見したのです。

その構造とは、まず地下から1階を越え、2階の床を支える柱を立てます。

1階からは3階を2階からは4階を、2つ上の階を支える 通し柱(とおしばしら)を交互に立てることで、揺れに強い頑丈な構造実現していたのです。

この構造のメリットは巨木に頼らず大きな建物が造れること。後に名古屋城等の巨大天守にも使われていきます。

松江城天主は巨木が手に入りにくくなった江戸時代の大建築の先駆けとわかったのです。

稲田信さん / 元・松江市史編纂室室長 / 祈祷札の発見

ところで肝心の 祈祷札(きとうふだ)はまだ見つかりません。松江市は懸賞金500万円をかけ情報を呼びかけていました。

2012年、思いがけないところから進展があります。

松江市の歴史を調べていた当時・市史編纂室室長 稲田信(いなだ まこと)さんが城内にある 松江神社 で江戸時代の資料を調査し、写真を撮影していたときのことです。

神社よりも古い「慶長16年」と書かれた不思議な札がありました。

城戸久 博士の論文を引っ張り出して見てみると、城戸論文と写真が一致したのです。

見つかった祈祷札は今は国宝松江城天守の付属物として国宝の一部になっています。

確かに「慶長16年正月」の文字が書かれていて天守の完成年をはっきりと示すこれほどの物的証拠は他の城にはないものです。

ところで稲田さん、松江市の職員のため懸賞金500万円はもらえなかったそうです。

ト部吉博さん+山本盛治さん / 元・松江城国宝化推進室 / 祈祷札が打ち付けてあった柱を特定

松江城独特の構造がわかり、祈祷札(きとうふだ)も見つかり、十分な知見が揃った日に見えました。

ところが 西和夫 先生が祈祷札を確認したところ、「これは天守のどこにあったの?」と問われました。

天守のどこにあったかを確認できないと本当に松江城のものだという証拠になりません。

国宝化推進室の ト部吉博(うらべ よしひろ)さんと 山本盛治(やまもと せいじ)さんはその場所を探すことになりました。

祈祷札の在処を探すには、祈祷札の釘穴と合う柱を探し出さなければなりません。

天守に使われている柱はおよそ400本。その全てを調べるのは途方もない労力です。

手がかりとなったのは昭和解体修理で解体した後、部材を建て直すときの 立柱祈祷会(りっちゅうきとうえ)の写真。

その場所は天守地下の1番太い2本の通し柱の前。可能性が高いのはこの柱ではないか。

天守の構造上、2本の柱が1番重要なのはもちろん、それに加えて精神性をにおいても神聖で根本的な存在であると認識されていたと考えたのです。

目星をつけた天守の地下。卜部さんと山本さんは祈祷札のレプリカと竹串を手に向かいました。

柱に祈祷札を当て、2つの釘穴のうちの1つに竹串を刺すとすっと入りました。続いてもう1つもすっと入りました。

自分自身でねつ造じゃないかと思うほどに上手くいきすぎて不安になったほどだといいます。

こうしてこの祈祷札は確かに松江城にあり、完成の揺るがぬ証拠となりました。

晴れて2015年、松江城天守は国宝に昇格。

地道な調査研究による新たな知見が評価されてのことでした。

| 名前 | 松江城(まつえじょう) |

| 住所 | 島根県松江市殿町1-5 |

| 電話 | 0852-21-4030 |

| WEB | https://www.matsue-castle.jp/ |

| 営業時間 | 本丸:[4/1-9/30] 7:00〜19:30、[10/1-3/31] 8:30〜17:00 天守:[4/1-9/30] 8:30〜18:30、[10/1-3/31] 8:30〜17:00 |

| 定休日 | なし |

美の壺 四、修理:絵画の命は匠(たくみ)が支える

4つめのツボは 修理:絵画の命は匠(たくみ)が支える。

谷内弘照さん / 神護寺 貫主 / 国宝・紫綾金銀泥絵両界曼荼羅図(高雄曼荼羅)【京都市 右京区】

紅葉で名高い 京都・右京区 の 神護寺(じんごじ)。美の壺 スペシャル「京都の奥座敷」でも紹介されました。

初夏は青もみじが輝きます。

2023年5月10日、神護寺で歴史的な法要が営まれました。

主役は仮設の壁にかけられた巨大な国宝・紫綾金銀泥絵両界曼荼羅図(むらさきあやきんぎんでいえりょうかいまんだらず)。通称・高雄曼荼羅(たかおまんだら)です。

解説してくれたのは貫主の 谷内弘照(たにうち こうしょう)さん。

現存最古、弘法大師 空海(こうぼうだいし くうかい)が直接制作に関与した唯一の 曼荼羅(まんだら)、高雄曼荼羅。濃い絹の布に金銀で描かれた無数の仏が描かれています。

神護寺だけでなく、高野山真言宗だけでもなく、宗派全体の宝として1番尊いものがこの荼羅図だと語る谷内さん。

弘法大師使の教えが全て詰まっていると言います。

巨大な曼荼羅は金剛会(こんごうかい)と胎蔵会(たいぞうかい)の二幅あります。

保存のため、京都国立博物館に預けられていた高雄曼荼羅。230年ぶりの修理を終え、久しぶりに神護寺に戻ってのお披露目となったのです。

修理前は1200年経った絹の布が激しく欠損し汚れも目立ちます。

修理後は金の輝きが蘇り仏の姿が見えるようになりました。

大切に守られていても、劣化は避けられない絵画の国宝。定期的な修理が欠かせません。

| 名前 | 神護寺(じんごじ) |

| 住所 | 京都府京都市右京区梅ケ畑高雄町5 |

| 電話 | 075-861-1769 |

| WEB | http://www.jingoji.or.jp/ |

| 営業時間 | 9:00~16:00 |

| 定休日 | なし |

岡岩太郎さん+梶谷誠さん / 岡墨光堂 / 高雄曼荼羅の修理【京都市 中京区】

京都市・中京区 の 株式会社 岡墨光堂(おかぼっこうどう)は文化財の修理を専門にする工房。6年がかりで 高雄曼荼羅(たかおまんだら)の修理に当たりました。

四代目店主の 岡岩太郎(おか いわたろう)さんと作業の中心となった主任技師 梶谷誠(かじたに まこと)さんが解説してくれました。

最初に取り組んだのは絵の欠損をどう補うかでした。

修理前は明るい色で目立っていた欠損部分、画像編集ソフトを使い目立たなくなる色を探りました。補う部分の色の濃さだけで驚くほど金の線の見え方が変わります。

試作を重ね欠損を補うのに選んだのは紺色。ここから修理スタートです。

2016年4m四方の巨大な曼荼羅2幅の修理作業が始まりました。

高雄曼荼羅に限らず、あらゆる掛け軸は絵が描かれている紙や絹の裏に 裏打紙(うらうちがみ)という和紙を貼って補強してあります。

痛んだ古い裏打紙を外し新しいものに交換することが修理の1番大事な作業。糊(のり)を水で緩ませ剥がしていきます。

裏打紙を外すと1200前の絵の本体・本紙(ほんし)の裏面が現れます。それは欠損の多い傷んだ絹。

230年前の修理では、本紙の裏打ちに絹が使われ、濃い糊で接着されていました。少しずつ少しずつ慎重に裏打ちを剥がしていきます。

むき出しになった本紙。裏側から見て白く見えるのが欠損部分です。欠損部分は正確に切り出した絹の布で、埋めていきます。

次いで新しい紙での 裏打ち。欠損部分が紺色に見えるように、濃く染めた 薄美濃紙(うすみのがみ)を貼ります。

巨大の作品なので、さらに2枚補強を重ねます。

次に重ねるのは 美栖紙(みすがみ)。巻いたり広げたりする掛け軸の柔軟性を出します。

そして最後に丈夫で綺麗な 宇陀紙(うだがみ)。

巨大な高雄曼荼羅は通常の掛け軸が3層のところ6層重ねて支えています。

裏打ちに使う糊は、10年寝かせて粘着力を落とした 小麦でんぷん糊。固まりすぎないので、掛け軸の柔軟性を保てます。古い糊は水で溶けやすく、裏打紙を剥がしやすいのも特徴です。

たっぷりと海苔を含ませた美栖紙くぉ叩いて圧着。丈夫でかつ柔軟性も保たせる昔からの技です。

仕上げの宇陀紙を貼るのも将来取り除きやすい古い糊。

見据えるのは100年200年後の次の修理。

確立された技を変えないことで、確実に国宝の命をつないでいきます。

美術館や博物館に収蔵されている国宝や重要文化財のほぼ全てが修理を積み重ねているのだと岡さん。

文化財を構成する糸一つ一つが文化の遺伝子情報。それを欠けさないように、これ以上減らさないように補強し直すのが修復の仕事。

およそ230年ぶりの修理を経て、輝きを取り戻した高雄曼荼羅。

その裏には変わらない匠の技がありました。

| 名前 | 株式会社 岡墨光堂(おかぼっこうどう) |

| 住所 | 京都府京都市中京区富小路通三条上ル |

| 電話 | 075-221-5437 |

| WEB | https://www.bokkodo.co.jp/ |

美の壺 五、継承:国宝は文化のバトンリレー

最後のツボは 継承:国宝は文化のバトンリレー。

福西正行さん / 福西和紙本舗 6代目 / 宇陀紙製作【奈良県 吉野郡 吉野町】

奈良県吉野町国栖地区(くずちく)は 高雄曼荼羅(たかおまんだら)を支える紙を作った紙漉きの里。

急斜面に植えた 楮(こうぞ)の畑の手入れをしていたのは 福西和紙本舗(ふくにしわしほんぽ)6代目で和紙職人の 福西正行(ふくにし まさゆき)さん。

和紙製作は冬に紙を漉く作業、夏は和紙の原料の楮づくり。12月位まで育てて刈り取りをします。

原料になるのは楮の皮で、きれいな皮に育てるため、傷の元になる無駄な枝や芽を摘み取ります。

楮は太い幹は作らずに株から直接枝を生やして育てます。

楮の表の黒い皮を剥がし、「白そ(しろそ)」と呼ぶ木と皮の間の内皮を使います。

高雄曼荼羅の修理には福西さんの 宇陀紙(うだがみ)が300枚使われました。

宇陀紙は楮のほかに吉野の土・白土(はくど)とノリウツギを混ぜで漉きあげます。

そのことで丈夫なだけでなく保存に向いた紙になるといいます。

宇陀紙は軸の1番裏に貼る丈夫な紙。軸を巻くときに、1番裏の宇陀紙が1番表の本紙に当たります。ただ裏だけを支えるだけでなく、巻いた時に本紙に当たっても痛めないという特徴があると福西さん。

| 名前 | 福西和紙本舗(ふくにしわしほんぽ) |

| 住所 | 奈良県吉野郡吉野町窪垣内218-1 |

| 電話 | 0746-36-6513 |

| WEB | http://fukunishiwashihonpo.com/ |

上窪良二さん+上窪久子さん+布谷晴香さん / 上窪和紙 / 美栖紙製作【奈良県 吉野郡 吉野町】

奈良県吉野町 にはもう1軒、高雄曼荼羅(たかおまんだら)を支える紙を作った職人がいます。

上窪和紙(うえくぼわし)和紙職人の 上窪良二(うえくぼ りょうじ)さんが作るのは軽くて柔らかくて丈夫な 美栖紙(みすがみ)。高雄曼荼羅の中間層に使われ柔軟性を発揮します。

楮(こうぞ)の長い繊維が絡まり合いながらも、大きな隙間。これが柔軟性を生むのです。

楮の繊維を溶かすのも薬や機械を使わず昔のままの手仕事。

紙を漉くのは妻の 上窪久子(うえくぼ ひさこ)さんの役割。夫の良二さんはその他の力仕事。代々夫婦で協力してきました。

跡継ぎがいませんでしたが、布谷晴香(ぬのたに はるか)さんが弟子入りし、次の代を担い美栖紙の伝統を受け継ぎます。

上窪さんが紙漉きで1番大事にしているものは家の裏山から出ている 湧き水(わきみず)。

雨の少ない夏でも決して枯れることのない自然の恵みです。

薬品などが混ざっていない自然の綺麗な水を使う。それが1番大事なところだと語る上窪さん。

高雄曼荼羅の前回の修理から230年経ちました。

大きく変わった世の中にあらがい吉野の里は代々変わらぬ紙を漉き続けます。

| 名前 | 上窪和紙(うえくぼわし) |

| 住所 | 奈良県吉野郡吉野町南大野19 |

| 電話 | 0746-36-6303 |

速水亨さん / 速水林業 9代目 / 木造の国宝の修復に備える森【三重県 紀北町】

世界最古の木造建築・法隆寺(ほうりゅうじ)。

1300年もの年月を木が持ちこたえている理由が、絵画と同じように傷んだ所を新しい木に取り替える修理を重ねてきたから。

木の国宝を伝えるには、昔ながらの技と共にふさわしい 木 が必要となります。

三重県紀北町(きほくちょう)は江戸時代から林業が盛んな街。400年続く 尾鷲ヒノキ(おわせひのき)の生産地です。

速水林業(はやみりんぎょう)9代目 速水亨(はやみ とおる)さんは未来に備える森を育てています。

速水さんは環境に配慮した森づくりに努めてきました。ヒノキやスギの植林の間に多くのシダや広葉樹、一般的な人工林に比べ、多様な植物が生えています。

速水さんが取り組んでいる文化財のための森は細い木の中に太い木が所々混じっています。

通常は70年ほどで一斉に伐採するところ、木の1割ほど残すことにしました。

それを何回か繰り返すと、残した木は樹齢数百年の大木となり、大きな木が必要な文化財の修理に備えられるのです。

きっかけは木造の文化財を世界遺産にしたいと尽力した著名な方の言葉。

「法隆寺は1300年位で3分の1の木材を取り替えている。あと2000年したら全部取り替えるが、それまでヒノキを供給できるかい?」と言われたのです。

「君はヒノキを育てているのだから、ヒノキを供給し続ける義務がある」という言葉で文化財修復のための大木を育てようと考えました。

最近伐採した林に次の代の苗木が植えられていました。

この苗が大きく育つ100年後、残した木は200年になります。人生を超えた遥か未来への投資です。

社寺建築の職人さんたちも代が替わっていきます。

技術を皆さん継承しながら、山と木と対話しながら、国宝や文化財を補修する技術を代を重ねてずっとつなげていくのは1つの良いところ、と速水さん。

国宝を伝える事は、過去からつながり、未来へと渡す文化のバトンリレーでした。

| 名前 | 速水林業(はやみりんぎょう) |

| 住所 | 三重県北牟婁郡紀北町引本浦345 |

| 電話 | 0597-32-0001 |

| WEB | https://www.re-forest.com/hayami/index.html |

速水亨さんの著書。

エピローグ

鑑定士の鑑定人(かん さだと)さんに鑑定を依頼した草刈さん。蔵の中の骨董品は値打ちのないものでしたが、床の間に飾ってあった壺は逸品で1億円の価値があると言われました。

しかし「私を売ってはいけません」と壺の声が聞こえ、壺の中を覗くと森羅万象、あらゆる美しいものが…。

壺を手放すのは止めて、大事にしようと思った草刈さんでした。

U-NEXT でNHKの動画配信サービス NHKオンデマンド を視聴可能。虎に翼・

らんまん・

なつぞら などの朝ドラや

光る君へ・

鎌倉殿の13人・

真田丸 などの大河ドラマ、

探偵ロマンス・

正直不動産 などの名作ドラマ、

ファミリーヒストリー「草刈正雄」を一気見できます。U-NEXTは初回31日間無料トライアル。

NHKオンデマンド は別料金ですが、もらえる600ポイントで購入できます。PR

音楽 BGM

ジャズの名曲が流れる美の壺。番組BGMファンもいらっしゃるのではないでしょうか。

オープニング曲と番組内挿入曲をまとめましたので参考にどうぞ。リンク先で試聴できます。

オープニングテーマ

オープニングテーマ は Art Blakey And The Messengers(アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ)の名曲「Moanin’」。ジャズドラマー アート・ブレイキーが1958年に発表した同名のアルバムに収録されています。作曲はピアニストの Bobby Timmons(ボビー・ティモンズ)。

番組内 楽曲

美の壺 2024年(2024年1月〜2024年12月)放送スケジュール 初回放送・再放送 全まとめ はこちらをどうぞ!

美の壺 2024年度(2024年4月〜2025年3月)バックナンバー はこちらをどうぞ!

美の壺 2023年度(2023年4月〜2024年3月)バックナンバー はこちらをどうぞ!

美の壺 2022年度(2022年4月〜2023年3月)バックナンバー はこちらをどうぞ!

美の壺 2021年度(2021年4月〜2022年3月)バックナンバー はこちらをどうぞ!

美の壺 2020年度(2020年4月〜2021年3月)バックナンバー はこちらをどうぞ!

美の壺 2019年度(2019年4月〜2020年3月)バックナンバー はこちらをどうぞ!

美の壺 2018年度(2018年4月〜2019年3月)バックナンバー はこちらをどうぞ!

美の壺 2017年度(2017年4月〜2018年3月)バックナンバー はこちらをどうぞ!

美の壺 2016年度(2016年4月〜2017年3月)バックナンバー はこちらをどうぞ!